Тема, поднятая на мероприятии, касается каждого, у кого есть квартира. Потому что речь шла о том, как мы управляем своими домами и как это будет происходить в ближайшем будущем. Депутат Екатерина Смышляева рассказала, к чему пришли законодатели после нескольких лет экспериментов и поисков лучшей модели управления жильём. В ситуации разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

ОСИ: теория была прекрасна, а практика… как всегда

Напомним, что в 2019 году власти решили реформировать устаревшую систему КСК. Вместо неё предложили создать ОСИ — объединения собственников имущества. Смысл нововведения был простой: каждый дом должен стать самостоятельной юридической единицей, где жильцы сами решают, как распоряжаться общим имуществом. По словам Екатерины Смышляевой, сейчас в Казахстане около 6 тысяч ОСИ и полторы тысячи действующих КСК. Причем несколько сотен таких объединений существуют только на бумаге. Причины этого вполне понятны. Например, ОСИ задумывались как демократический способ управления. Мол, собрались соседи, выбрали председателя и совместно решают, как жить дальше. На деле всё оказалось, мягко говоря, сложнее. Те, кто изначально с горящими глазами брал на себя управление домами, сегодня выгорели дотла. Потому что быть председателем ОСИ – это значит за все отвечать и не ждать благодарности. Сломался насос — ты виноват, отвалился фасад — тоже ты. А попробуй в чате дома сказать, что денег нет — сожгут морально, как ведьму в средневековье.

В итоге управление во многих домах только формальное. Есть и такие дома, где никогда не было ни КСК, ни ОСИ — они висят в воздухе, без юридического статуса. И это главная боль реформаторов, потому как без формы управления дом, как человек без паспорта. Договоры не заключить, счета не открыть, ответственности — ноль.

Бесхозных домов больше не будет

Депутаты предложили смелую идею: автоматически создавать юридическое лицо при регистрации кондоминиума. То есть, если человек купил квартиру, он автоматически становится совладельцем подъезда, крыши, подвала и лифта. Поэтому и участие в управлении домом — не право, а обязанность. Правда, по словам Екатерины Смышляевой, пока эта идея упирается в технические сложности. Система юстиции не готова просто так регистрировать юридические лица без решения инициативной группы.

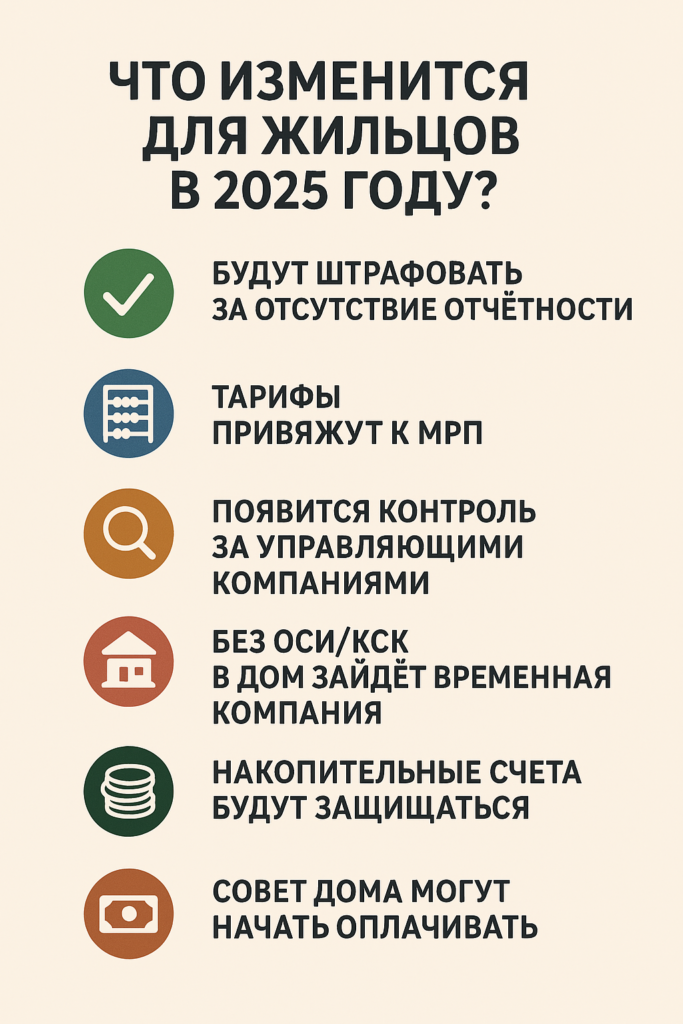

В то же время по новым поправкам жильцам хотят дать больше свободы. Они могут выбирать любую хозяйственную форму: хочешь — ОСИ, хочешь — управляющую компанию, хочешь — старый добрый КСК. Главное — чтобы был кто-то ответственный и чтобы были отчёты и прозрачность. Если ты управляешь — покажи, на что потратил. Нет отчётности — будут штрафы.

Управление домом: от самодеятельности к участию акимата

Интересно, что ОСИ теперь получат больше прав. Они смогут официально нанимать сотрудников, содержать штат, если дом большой, и даже назначать исполнительного директора. Всё это раньше происходило на полулегальной основе — председатель искал сантехника в мессенджерах, собирал наличные на замену насоса, а потом ещё и выслушивал жалобы от жильцов, почему всё так дорого. Теперь это станет частью правового поля. Если председатель не справляется, можно пригласить профессионального управляющего — с сертификатом, опытом и холодной головой. А жильцы смогут сами решить, будет ли он управлять деньгами или только заниматься техническими вопросами.

КСК тоже остаются. Формально они будут существовать как некоммерческие объединения, созданные самими жильцами. Деньги, которые такие КСК зарабатывают, должны тратиться только на содержание домов — на ремонт, оплату труда работников, закупку техники. В отличие от управляющих компаний, которые могут быть бизнесом, КСК остаются общественными структурами.

Осталась и проблема домов, где никто ничего не хочет — не собрались, не выбрали, не проголосовали. Такие есть особенно среди новостроек, где квартиры куплены, но люди не живут и даже соседей не знают. В этих случаях временно зайдет управляющая компания от акимата. Раньше её можно было держать только год, теперь — сколько нужно. Пока жители не проснутся и не выберут свою форму управления, временная компания будет обеспечивать хотя бы минимальный порядок.

МРП вместо сюрпризов: как будут формироваться тарифы

И самый больной вопрос — по тарифам. Как теперь будут определять суммы, которые жильцы ежемесячно платят за уборку подъездов, вывоз мусора, освещение, техническое обслуживание лифтов, мелкий ремонт, зарплаты дворникам, сантехникам? Их решили привязать к МРП. И, как призналась Екатерина Смышляева, ее за это уже обвинили в «антинародности». Но логика такой привязки простая: лучше платить понемногу и стабильно, чем потом внезапно скидываться на аварию за миллионы.

Реформа также затрагивает механизм отчётности. Теперь любой субъект управления, будь то ОСИ, КСК или управляющая компания, обязан предоставлять жильцам отчёты, отвечать на запросы и вести дела прозрачно. За уклонение — штрафы. А ещё обсуждается, как мотивировать советы домов, тех самых добровольцев, которые берут на себя часть хлопот. Сейчас они быстро выгорают, и вполне возможно, что скоро им начнут официально платить зарплату.

Острые вопросы и прямые ответы о реформе

В целом суть реформы сводится к одному: власть больше не хочет «навязывать счастье». Она предлагает жильцам самим выбирать, как жить в своих домах. Но при этом жёстко требует. Мол, если уж взялись — работайте честно, прозрачно и по закону. А если не взялись, то придет кто-то, кто решит все за вас. В кулуарах мероприятия мы подробней расспросили у Екатерины Смышляевой, как будет организовано управление нашими домами и куда пойдут собранные жильцами деньги.

— Екатерина Васильевна, в данный момент речь идет о назначении управляющих компаний акиматом. Не окажется ли такая компания новой черной дырой, где растворяются деньги жильцов?

— Это абсолютно резонный вопрос. Потому что, согласитесь, когда человек не понимает, за что он платит — это прямой путь к недоверию. Мы впервые официально прописываем управляющую компанию в законе как субъект управления. Не как фирму со стороны, а как полноценного участника процесса. У неё будут чёткие обязанности: вести раздельный учёт по каждому дому, регулярно отчитываться перед жителями, хранить все документы и передавать их при смене субъекта управления. И да — она обязана отвечать на обращения жильцов.

И вот что важно — за нарушение этих правил теперь будет не просто предупреждение, а реальные штрафы. Мы отказались от формального «ай-яй-яй» и ввели санкции до 200 МРП. Причём эти штрафы накладываются не на жильцов, а на само юридическое лицо и его руководство. Нельзя будет перекладывать штраф на платёжки людей.

— Но разве нельзя хитро замаскировать штраф в следующем тарифе, прикрывшись «техническими расходами»?

— В теории — можно. Но на практике это не так просто. Для повышения тарифа нужно провести собрание и получить согласие жильцов. А убедить весь дом — это не шутка. Люди начнут спрашивать: «А почему дороже?», «А что случилось?». Если управляющая компания попытается это провернуть — дом быстро поднимет тревогу. К тому же мы усилили контроль со стороны жилищной инспекции. У них теперь есть полномочия проводить проверки, следить за отчётностью и тем, как тариф вообще был утверждён.

— Что будет с накопленными средствами на капремонт? Люди боятся, что деньги уйдут вместе с очередной «реформой».

— Это не та реформа, которую стоит бояться. Мы ничего не отменяем. ОСИ как работали, так и работают. Управляющие компании тоже никуда не исчезают. Просто теперь они обязаны открывать накопительные счета. Сейчас мы с банками и финансовым регулятором работаем над тем, чтобы такие счета стали защищёнными — как депозиты. Снятие — только по решению собрания, по строгой процедуре. Чтобы никто не мог просто так взять и увезти деньги в неизвестном направлении.

— То есть никакой чехарды с формами, как было в прошлые волны, не ожидается?

— Нет. Мы не меняем саму суть. Просто убираем лишние запреты, которые мешали людям работать. В 2019 году мы, действительно, поторопились. Хотели быстро, красиво и везде одинаково. Но жизнь показала — это не работает. У нас слишком разный жилищный фонд. Есть дома 30-х годов, есть новостройки с тысячами квартир, есть маленькие двухэтажки. Нельзя к ним всем применять одну и ту же схему. Плюс люди сами очень разные: где-то активные, где-то равнодушные. Где-то председатель ОСИ — бывший инженер, а где-то просто не нашлось никого, кто взял бы ответственность.

Поэтому теперь мы даём выбор. Хотите — создавайте ОСИ, управляйте сами. Хотите — наймите управляющую компанию. Главное — чтобы была прозрачность и отчётность. Это не реформа ради реформы, а нормальная настройка системы, которая должна работать.

— Почему первые волны реформ не сработали?

— Там всё наложилось. Во-первых, пандемия. Во-вторых — переоценили готовность домов. Мы думали, что люди быстро разберутся, поймут, начнут действовать. А они — не начали. Просто потому, что не знали как. Плюс мы сами ввели слишком много ограничений. Вот это нельзя, то нельзя, а вот так только в таком формате… В итоге сами себя загнали в угол. Сейчас мы из этого угла выходим.

— И всё-таки — результат есть?

— Есть. Самое главное — люди начали возвращаться к управлению своими домами. Они поняли, что КСК — это не некий всесильный орган, а просто посредник. А дом — это их зона ответственности. Да, не везде идеально. Да, есть мошенничество. Но я вижу своими глазами, как меняется отношение. И если хотя бы половина из шести тысяч ОСИ работает хорошо — это уже результат. Люди стали чувствовать, что это мой дом, и я за него отвечаю. А это уже начало настоящих перемен.