Он честно признал, что соотношение инвестиций к ВВП у нас низкое, колеблется где-то в районе 14–15 %. И, чтобы оживить инвестиционный климат, правительство решило влить 1 трлн тенге в госхолдинг «Байтерек», чтобы тот в свою очередь раздал кредитов бизнесу аж на 8 трлн. Тонкая арифметика, конечно, но не нам, простым смертным, судить.

А после вице-министр сообщил, что в стране еще одна проблема — качественных проектов не хватает. То ли бизнес ленив, то ли фантазии у него нет, то ли документацию красиво оформить не умеет. А может, проблема не в бизнесе, а в самóй системе? Разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Заводам отказано, отелям — скидка

Вот, например, холдинг «Байтерек». У него по отчётам — «целый ряд инструментов» поддержки. Однако приоритет получают крупные проекты. Титановый завод? Пожалуйста. Торговый центр с фуд-кортом? Конечно. А фермер из Актюбинска, мечтающий замораживать клубнику и экспортировать её в Дубай – пусть подождёт.

В прошлом году НПП «Атамекен» сообщал, что в ряде регионов филиалы фонда «Даму» просто перестали принимать заявки. Потому что деньги на субсидии закончились.

В то же время сенаторы прошлись по Банку развития Казахстана – ещё одной «дочке» «Байтерека». Маулен Ашимбаев сообщил, что льготные кредиты предоставляли для строительства отелей и торгово-развлекательных комплексов. А промышленные предприятия оказались в пролёте. Сенатор также напомнил, что текущая ставка кредитования в банке достигает 22 %, что отрицательно сказывается на развитии предприятий обрабатывающей промышленности.

В общем, субсидии, гарантии, займы – всё это звучит красиво, пока ты не столкнёшься с реальностью. Можно, конечно, строить торговые центры, тянуть провода через степь, запускать ветряки – всё это важно. Но если при этом не развивать переработку и производство, эффект будет, как от дорогой колонки в пустом зале – громко, но толку мало.

А как у соседей?

Давайте на минутку отвлечёмся от триллионных вливаний в «Байтерек» и заглянем к соседям. В Узбекистан. И что же мы там видим?

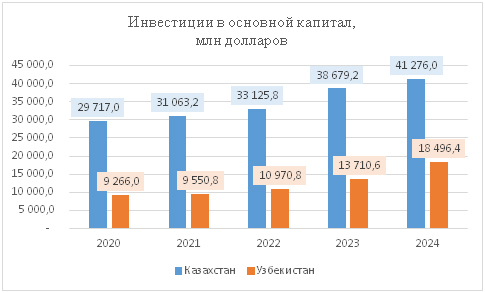

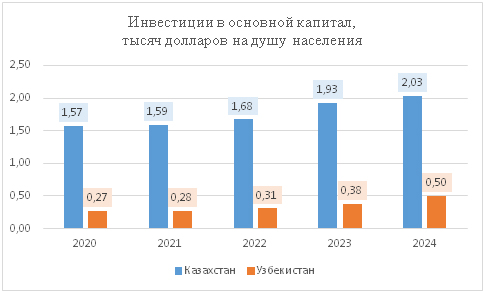

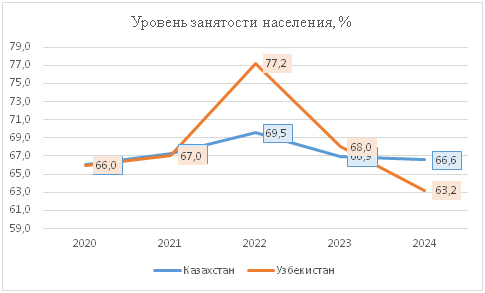

В 2024 году Узбекистан вложил около 18,5 млрд долларов инвестиций в основной капитал, и это в два раза меньше, чем у нас. Если пересчитать на душу населения, то в Казахстане инвестиций в основной капитал в четыре раза больше. А теперь внимание: уровень занятости в Казахстане падает, а в Узбекистане — растёт.

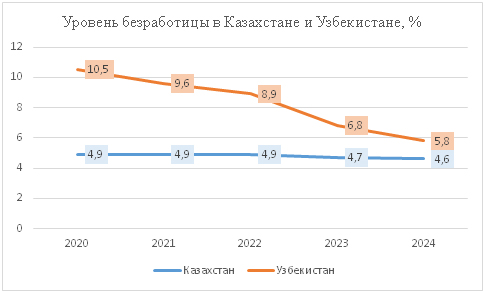

У нас за два года занятость съехала с 69,5 % до 66,6 %. В Узбекистане же, наоборот, выросла с 67,4 % до 68,0 %. А теперь самое пикантное. Безработица в Узбекистане с 2020 года сократилась с 10,5 % до 5,8 %. А у нас? Ну, тут стабильно — с 4,9 % до 4,6 %. Почти стоим на месте.

То есть при том, что денег у нас вливают больше, рабочих мест создаётся меньше. В Узбекистане же — меньше денег, но больше пользы. Как так получилось? Не тех поддерживаем?

И пока мы раздаём кредиты под 22 % и строим очередной ТРЦ, соседи шьют, производят, экспортируют и нанимают людей.

Что нужно менять?

Доктор политических наук, главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов считает, что Казахстану пора трезво посмотреть на опыт соседей. По его словам, в отличие от Казахстана, Узбекистан делает ставку не только на стратегических инвесторов, но активно привлекает капитал в малый и средний бизнес.

«Узбекистан развивается очень быстро, и, по моим личным прогнозам, если всё так пойдёт, то к 2040 году он может обойти Казахстан. Почему? Потому что они активно привлекают инвесторов — и не только в крупные проекты, но и в малый и средний бизнес. Это даёт сразу два эффекта: диверсификацию экономики и создание рабочих мест. У нас часто делают ставку на якорных инвесторов. В итоге приходит крупная компания, вкладывает, скажем, 500 миллионов долларов, а рабочих мест — 200. А в Узбекистане могут привлечь инвестора с 10–15 млн долларов, и он создаёт полторы-две тысячи рабочих мест. Это налоги, занятость и, самое главное, социальная стабильность», — считает Ербулат Сейлеханов.

По его мнению, ставка на якорных инвесторов в Казахстане может быть оправдана лишь отчасти. Крупный бизнес цифровизирован, автоматизирован и не заинтересован в массовом найме. В результате — вложения есть, а рабочих мест мало.

«Инвестиции нужно оценивать не только по объёму, но и по социальному эффекту: сколько рабочих мест мы можем создать, насколько увеличится производство, появятся ли у нас новые товары, пусть даже гвозди или значки — неважно. Главное, чтобы это приносило зарплату, налоги, стабильность. И чтобы не только технологии были на первом месте, но и социальная отдача», — считает он.

Ербулат Сейлеханов также призвал отказаться от стереотипов о безусловном лидерстве Казахстана в Центральной Азии.

«Мы привыкли считать себя лидерами. Да, у нас продвинутая цифровизация. Но это не повод относиться к соседям с высокомерием. У них тоже есть идеи и эффективные подходы. Нам есть чему поучиться. И, возможно, стоит пересмотреть некоторые принципы собственной экономической и социальной политики», — сказал он.

По мнению доктора политических наук, если Казахстан пересмотрит подход к инвестициям и начнёт активно поддерживать малый и средний бизнес, выиграют все: и государство, и простые люди. Это сделает нашу экономику устойчивой и поможет улучшить жизнь каждого казахстанца.